Sta per iniziare il trentacinquesimo numero (vol. 3, n. 11) di Quattro Bit, la newsletter che si occupa di ricostruire, frammento dopo frammento, la storia dei videogiochi in Italia. In questo primo appuntamento del 2025 ci spostiamo verso le origini del rapporto uomo-computer per quanto riguarda i giochi, notando come una rivista degli anni Cinquanta descriveva una di queste “macchine calcolatrici”.

I recenti cambiamenti sociali dovuti all’introduzione di quelle che vengono comunemente chiamate “intelligenze artificiali” (in realtà, large language models) nella vita e nelle attività di tutti i giorni, sembra aver rinnovato ed esacerbato un dibattito già vecchio di molti decenni, relativo allo scontro tra uomo e macchina: senz’altro per il primato sulle attività mentali e cognitive, fino ad arrivare a questioni relative all’essenza dell’intelligenza e della creatività.

Senza andare a scomodare Claude Shannon e i suoi studi sul gioco degli scacchi (già alla fine degli anni Quaranta) diciamo che i cosiddetti “giochi” sono sempre stati un campo privilegiato di battaglia tra queste due entità apparentemente contrapposte, l’umano (vero) e l’artificiale. E già qui è forse evidente il nocciolo della questione, perché se si riduce il gioco a una competizione, ai concetti di vittoria-sconfitta, di avversario e così via, si perde a mio parere l’essenza del gioco intesa come “play” (per dirla all’inglese) e restringerlo alla semantica del “game”, con tutte le conseguenze del caso. Ma tant’è…

Se guardiamo con occhi critici il periodo che va da Shannon fino al computer Joshua del film WarGames, che imparava da solo le conseguenze di giocare a Tic-Tac-Toe, cioè un gioco senza vincitori, la sfida con il computer è sempre stata vissuta in modo ambiguo, con emozioni che andavano dallo stupore allo scetticismo, fino alle inevitabili preoccupazioni legate alla possibile (e per certi versi inevitabile) sostituzione dell'uomo da parte delle macchine.

In tutto questo, qual era la visione dell’uomo comune, e come certi temi venivano introdotti nella stampa dell’epoca, diciamo per esempio negli anni Cinquanta? Userò una fonte piuttosto interessante, relativa al Nimrod. Molti di voi sapranno già senz’altro di che si tratta, perché nella storia dei videogiochi si è già parlato molto di questa macchina. Ma, purtroppo, se ne è parlato col solito atteggiamento tipico di queste dinamiche.

Un atteggiamento sempre tendente al pedante infodump, in cui le uniche cose importanti sembrano essere quelle meramente tecniche, cioè chi è stato il progettista, dove è stato presentato, per quanto tempo è esistito il Nimrod prima di essere smantellato, le regole del Nim che seguiva, di quanti “relè” era dotato, eccetera.

Intendiamoci, non sto dicendo che questi dati siano privi d’importanza: affermo piuttosto che questi dovrebbero essere solo un primo, banale, passo per inserire le “macchine calcolatrici” degli anni Cinquanta in un reale contesto storico, analizzando le reazioni, le critiche, le conseguenze sociali. Una domanda banale come: «ma in Italia si era a conoscenza del Nimrod?» sembra apparentemente senza risposta, come se queste informazioni esistessero da sempre, pronte per essere snocciolate alla bisogna dagli appassionati dell’erudizione mnemonica.

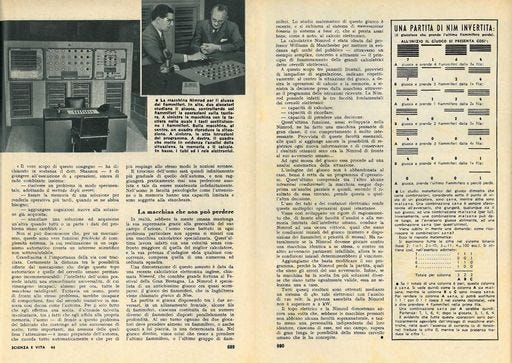

Veniamo quindi all’articolo su Scienza e Vita che presentiamo oggi: siamo nel 1952, cioè in un’epoca nella quale i computer sono spesso definiti “cervelli elettronici” dalla stampa: descritti come macchine gigantesche, capaci nell’immaginario collettivo di occupare delle stanze o interi piani di edifici.

Il titolo usato nell’articolo, “Una macchina che non può perdere”, si armonizza con la contrapposizione di cui parlavamo all’inizio: l’idea che una macchina potesse sconfiggere l’uomo in un vecchio gioco di strategia risultava affascinante o spaventosa, a seconda dei punti di vista: si metteva comunque in discussione la superiorità intellettuale dell’uomo, con la prospettiva di macchine sempre più “intelligenti” capaci poi di rivaleggiare, di volta in volta nello scorrere degli anni, nel backgammon, negli scacchi, fino ad arrivare ai tempi recenti di DeepMind e AlphaGo.

Ma veniamo quindi alla trascrizione integrale di questo prezioso articolo:

Sebbene la mente umana mantenga la sua supremazia grazie alla generalità del suo campo d’azione, l’uomo viene battuto in ogni problema particolare non appena si misuri con una macchina calcolatrice specializzata. Quest'ultima lavora infatti con una velocità senza confronto maggiore di quella del miglior calcolatore, e la sua potenza d’indagine sfida qualsiasi concorrenza, compresa quella di una numerosa ed ordinata squadra.

Una dimostrazione di questo assunto è data da una recente calcolatrice elettronica inglese, chiamata Nimrod, che conobbe grande fortuna al Festival della Gran Bretagna. La Nimrod è specialista di un antichissimo gioco ora quasi scomparso: il giuoco dei fiammiferi, che in Inghilterra viene chiamato giuoco di Nim.

La partita si giuoca disponendo tra i due avversari, in un allineamento frontale, alcune file di fiammiferi, ciascuna costruita da un numero diverso di fiammiferi disposti parallelamente in profondità. Al suo turno ognuno dei due giocatori deve prendere almeno un fiammifero, o anche quanti a lui piaccia, in una determinata fila. Nel giuoco diretto, vince colui che riesce a prendere l'ultimo fiammifero, o l’ultimo gruppo di fiammiferi. Lo studio matematico di questo giuoco è recente, e si richiama al sistema di numerazione binaria (o sistema a base 2), che si presta assai bene, come è noto, al calcolo elettronico.

La calcolatrice Nimrod è stata ideata dal professor Williams di Manchester per mettere in evidenza agli occhi del pubblico – attraverso un esempio semplice, concreto e attraente – il principio di funzionamento delle grandi calcolatrici dette cervelli elettronici.

A questo scopo tre pannelli frontali, provvisti di lampadine di segnalazione, indicano rispettivamente: al centro la situazione del giuoco, a destra le operazioni di calcolo e memoria, a sinistra la decisione presa dalla macchina attraverso il programma delle istruzioni ricevute. La Nimrod possiede infatti le tre facoltà fondamentali dei cervelli elettronici:

capacità di calcolare;

capacità di ricordare;

capacità di prendere una decisione.

Quest’ultima funzione, assai sviluppata nella Nimrod, ne ha fatto una macchina pensante di gran classe, il cui comportamento è molto interessante. Provvista di queste facoltà essenziali, alle quali si aggiunge ancora la possibilità di registrare ogni nuova informazione e di conservare i risultati ottenuti, ecco ora la Nimrod di fronte al suo avversario umano…

Ad ogni mossa del giuoco essa procede ad una analisi sistematica della situazione.

L’indagine del giuoco non è abbandonata al caso, bensì è retta da un programma d’operazioni. Quest’ultimo comprende tra l’altro alcune istruzioni condizionali: la macchina esegue un'analisi parziale e quindi, secondo il risultato da essa trovato, prende questa o quell'altra decisione.

L’uso dei tubi e dei contatori elettronici rende queste molteplici operazioni quasi istantanee.

Viene così sviluppato un rigore di ragionamento che, di fronte alle facoltà d'analisi e alla memoria limitata dell'intelletto umano, conduce la Nimrod ad una sicura vittoria, quali che siano le condizioni iniziali del gioco (numero e disposizione dei fiammiferi o priorità di mossa). Ma naturalmente se la Nimrod dovesse giocare contro una macchina identica a sé stessa, o contro un avversario parimenti infallibile, allora le sole condizioni iniziali determinerebbero il vincitore.

Aggiungiamo che basta modificare il suo programma, perché la Nimrod perda la partita, quali che siano gli errori del suo avversario. Infine, se la macchina ha la scelta fra più soluzioni diverse che siano tutte ugualmente valide, essa ne seleziona una a caso.

Tutti questi risultati sono ottenuto mediante un sistema di 480 tubi elettronici con l'ausilio di 120 relè: la potenza assorbita dalla Nimrod non è superiore a 2 kW.

Anche il Nim, o meglio “il gioco dei fiammiferi”, ha una storia lunghissima nell’informatica personale italiana, con implementazioni presenti in gran parte dei manuali BASIC degli anni Settanta e Ottanta. Ne segnalo una particolarmente curiosa, e cioè quella presente nei dischi dimostrativi dell’Olivetti ET 351, interessante ibrido tra un sistema di word processing e un elaboratore vero e proprio.

Con questa segnalazione termina il trentacinquesimo numero (vol. 3, n. 11) della newsletter, inviato a 506 persone. Anche nel 2025, con il terzo “lotto” di testi in via di conclusione (ne manca uno!), Quattro Bit vuole continuare la sua opera di reperimento, conservazione e divulgazione delle fonti primarie che sono utili per trattare la storia dei videogiochi in Italia, nella speranza (forse vana) che almeno il senso e la paternità di questa ricerca vengano poi attribuiti correttamente.

Per gli amanti del cartaceo, segnalo che è uscito in edicola il n. 6 di Retro Computer che contiene una mia analisi dell’evoluzione dei prezzi dell’Atari VCS in Italia. Da qualche tempo è presente da queste parti anche una pagina riassuntiva degli articoli pubblicati in quella sede.

A presto!

Nota del 31/01/2025: mi sono accorto che, nel draft poi inviato inizialmente come newsletter, mancava un paragrafo finale che per qualche motivo non era stato salvato dall’editor, quello riguardante i link. Lo aggiungo nella versione online, adesso. La rivista “Scienza e vita” è stata consultata sul sempre prezioso sito Introni.it, mentre la principale fonte di riferimento sulla storia del Nimrod è senza dubbio il sito di Pete Goodeve.

Grazie, molto interessante come al solito. Ho finalmente avuto tempo di leggere l'articolo in santa pace e mi sembra descriva un pezzo di storia informatica davvero notevole, risalendo proprio agli albori, almeno per il Bel Paese. Quanta meraviglia nell'articolo d'epoca... Cavoli, nientemeno che "un sistema di 480 tubi elettronici con l'ausilio di 120 relè"!

Combinazione, in questi giorni sto pasticciando con il mio ultimo acquisto, una riproduzione in formato ridotto del mitico Altair 8800 davvero ben fatta (e prodotta in Italia, non voglio fare pubblicità: googlate :)). Certo, un computer sicuramente più avanzato dei dinosauri anni 50 e 60, soprattutto perché portatile, ma in fondo da loro non molto dissimile: nella versione base il suo unico input erano le levette e l'output le luci del pannello frontale. Tra le mille altre cose in cui mi sono imbattuto fra le immagini di dischi con programmi CP/M e BASIC c'era proprio il Nim! Inutile dire che giocare a "fiammiferi" o a "tris" - o financo a scacchi, nella versione seventies Microchess - oggi non impressiona più nessuno, ma usando quelle primitive scatolette collegate a un dumb terminal un po' si intuisce quanto dovessero colpire l'immaginazione dell'utente durante l'epoca pionieristica. D'altronde, il sense of wonder continuerà ben dentro agli Ottanta, con i vari Tron e Wargames... E avere un microcomputer in casa non smetterà di qualificarti come un piccolo genio dell'informatica, a prescindere dall'utilizzo reale, ormai quasi esclusivamente orientato ai videogiochi. Questo, almeno fino all'avvento dei grigi "IBM compatibili", la fine di una lunga epoca.

Grazie ancora Andrea, resto sintonizzato.